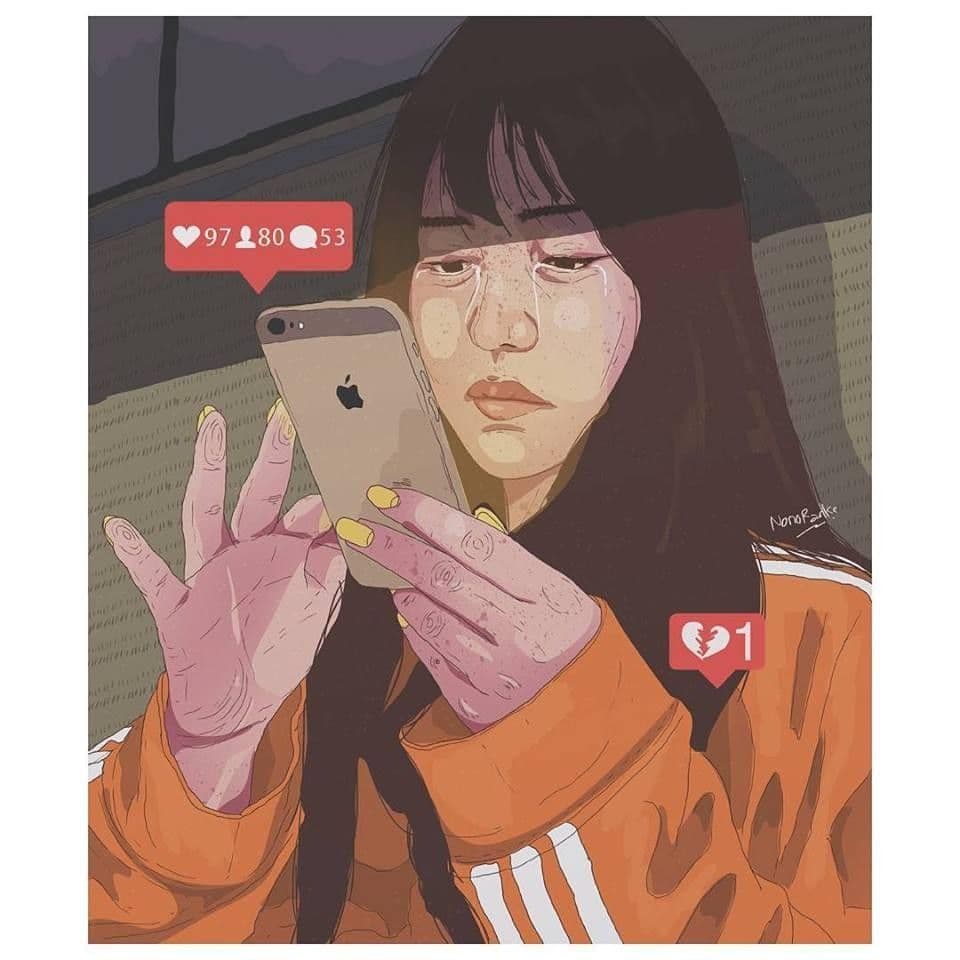

CaremodeID – FOMO—fear of missing out—menjelma kompas emosional di layar ponsel. Ia bekerja cepat lewat notifikasi, countdown, dan status yang lenyap dalam 24 jam. Karena itu, ritme harian Gen Z sering mengikuti ritme aplikasi. Di balik layar, industri atensi menukar rasa takut “ketinggalan” menjadi klik, view, dan transaksi. FOMO bukan sekadar istilah populer; ia menjadi praktik budaya, ekonomi, dan—pada level tertentu—politik.

1) FOMO: Kamus Pendek Politik Atensi

Politik atensi adalah kompetisi memperebutkan fokus. Platform menata pengalaman agar kita terus kembali. FOMO menjadi bahan bakar utamanya.

“Cerita yang hilang 24 jam itu bukan cuma fitur; itu arsitektur urgensi,” kata seorang peneliti pemasaran digital dalam wawancara singkat.

Secara global, laporan digital 2025 menunjukkan penggunaan media sosial tetap tumbuh. Di Indonesia, angka pengguna internet juga meningkat menurut rilis asosiasi industri 2024. Data ini menandai panggung yang luas bagi logika “jangan sampai ketinggalan”.

Mengapa FOMO bekerja?

Pertama, kelangkaan waktu mendorong keputusan cepat. Kedua, bukti sosial (viewers, repost testimoni) menekan naluri ingin diakui. Ketiga, repetisi konten menanam kebiasaan cek layar. Alhasil, FOMO tumbuh dalam kombinasi ketiganya.

2) Kapitalisme Emosional: Ekonomi Rasa di “Story”

Sosiolog Eva Illouz menyebut hubungan pasar dan perasaan sebagai kapitalisme emosional. Di story, emosi dirangkai seperti kampanye mini. Musik nostalgik, teks intim, dan label “24 jam” membentuk atmosfer.

Akibatnya, rasa “kalau tidak sekarang, hilang” meningkat. Brand memanfaatkan pola itu untuk pre-order, flash sale, atau drop terbatas. Ketika berhasil, interaksi berubah menjadi transaksi.

Etika kelangkaan

Kelangkaan faktual (stok terbatas, jadwal produksi) bisa membantu konsumen membuat keputusan. Namun, kelangkaan rekaan menipu ekspektasi. Transparansi menjadi pembeda: “scarcity yang jujur” menjaga kepercayaan.

3) Data Terkini 2024–2025: Kesehatan Mental dan Paparan Konstan FOMO

Riset internasional 2025 menunjukkan orang tua sangat khawatir pada kesehatan mental remaja. Pada saat yang sama, sebagian remaja mengaku hampir selalu online. Keduanya memperlihatkan jurang persepsi sekaligus paparan berkelanjutan.

Di Indonesia, survei industri 2024 mencatat ratusan juta pengguna internet. Artinya, intervensi literasi digital dan kebijakan platform berpotensi berdampak luas.

Fakta-fakta ini tidak menyimpulkan “media sosial selalu buruk”. Namun, korelasi antara FOMO, penggunaan problematik, dan kepuasan hidup yang menurun layak kita cermati.

Sinyal risiko yang sering muncul

- Tidur terganggu karena cek layar berulang.

- Kesulitan fokus saat belajar atau bekerja.

- Perbandingan sosial yang memicu cemas.

Tanda-tanda ini tidak selalu klinis. Meski begitu, pemantauan rutin membantu kita mencegah pola yang makin berat.

4) Indonesia Hari Ini: Moderasi, Disinformasi, dan Iklim Kebijakan FOMO

Sejak 2025, pemerintah mengundang sejumlah platform besar untuk memperketat moderasi konten berbahaya: disinformasi, pornografi, hingga judi online. Bahkan, sebuah platform sempat membatasi fitur Live di tengah tensi demonstrasi.

Langkah ini menegaskan bahwa arsitektur atensi bukan cuma urusan personal. Ia juga beririsan dengan kebijakan publik, hak pengguna, dan tanggung jawab korporasi.

“Arsitektur atensi perlu pagar etika dan regulasi,” ujar seorang pengamat kebijakan digital.

Di sisi lain, regulasi yang terburu-buru bisa menghambat kreativitas. Karena itu, partisipasi komunitas—termasuk Gen Z—penting dalam merancang aturan yang adil.

Implikasi bagi kreator dan UMKM

Perubahan kebijakan bisa memengaruhi jangkauan organik, format kampanye, hingga biaya iklan. Kreator perlu rencana cadangan: saluran newsletter, komunitas privat, dan situs mandiri.

5) Praktik Lapangan: Tiga Taktik FOMO Paling Laris

a) Countdown & Limited-Time Offer. Timer memadatkan keputusan. Dampaknya, niat beli meningkat. Gunakan jika memang ada batas produksi.

b) Social Proof instan. Repost testimoni atau penanda “viewers 99+” mengaktifkan need to belong. Pastikan konteksnya jelas (syarat, stok).

c) Eksklusif 24 jam. Konten sekali lewat mendorong cek berulang. Batasi frekuensi unggahan agar audiens tidak lelah.

Contoh kasus FOMO Indonesia

UMKM fesyen di Bandung memanfaatkan story untuk soft launch. Saat countdown mulai, DM membludak dan konversi meningkat. Strategi ini berhasil karena stoknya memang terbatas dan informasinya transparan.

6) Pro–Kontra: Kreativitas vs Kelelahan Digital

Pro: FOMO yang sehat bisa menggerakkan komunitas. Event independen menemukan penonton. Seniman muda menguji karya. UMKM mendapat pelanggan awal tanpa biaya besar.

Kontra: FOMO berlebih menggerus fokus. Doomscrolling merusak tidur. Perbandingan sosial membuat standar hidup tampak tidak realistis. Ketika lelah, pengguna menghindari aplikasi, dan komunitas ikut terdampak.

Menemukan titik tengah

Kuncinya bukan “putus total”, melainkan kurasi pengalaman. Kreator mengelola ritme unggahan. Pengguna mengatur notifikasi. Platform memperjelas label iklan dan kebijakan data.

7) Toolkit Anti-FOMO untuk Gen Z & Milenial

Untuk pengguna:

- Terapkan story batch check: dua kali sehari, 10 menit.

- Aktifkan mode fokus di jam belajar/kerja.

- Pakai aturan 3T sebelum swipe up: butuh, tepat, terjangkau.

- Simpan tautan pembanding (review independen, price tracker).

- Jadwalkan “digital sabbath” mingguan—tanpa story, tanpa notifikasi.

Untuk kreator/brand:

- Laporkan stok dan syarat secara jelas di highlight.

- Sertakan CTA cooldown: “Baca kebijakan retur” dan “Lihat produk pembanding”.

- Imbangi promosi dengan edukasi: proses produksi, asal bahan, dampak lingkungan.

- Uji A/B ritme unggahan untuk mencegah kelelahan audiens.

- Bangun aset milik sendiri: newsletter, komunitas Discord, blog.

Untuk kampus/sekolah/komunitas:

- Masukkan literasi atensi ke kurikulum orientasi mahasiswa.

- Sediakan jalur konsultasi cepat (chat konselor) di jam rawan doomscrolling.

- Dorong eksperimen konten etis: kampanye sosial tanpa “scarcity palsu”.

LSI/varian yang relevan

Politik atensi, doomscrolling, social comparison, dopamine loop, literasi digital.

8) 12–18 Bulan ke Depan: Apa yang Perlu Dipantau?

- Transparansi platform. Perubahan pada rekomendasi Reels/Stories dan label iklan akan memengaruhi cara FOMO terbentuk.

- Regulasi lokal. Pantau implementasi sanksi terhadap konten berbahaya. Dampaknya langsung terasa pada reach dan biaya kampanye.

- Kesehatan mental remaja. Ikuti survei lanjutan untuk mengukur efek program literasi dan screen hygiene di sekolah/kampus.

- Infrastruktur kreator. Keberlanjutan karya indie bergantung pada diversifikasi kanal. Jangan hanya mengandalkan satu aplikasi.

Kesimpulan ringkas, actionable

FOMO mengatur banyak keputusan kecil setiap hari. Kita tidak harus tunduk. Gunakan batch check, matikan pemicu kecemasan, dan cek fakta sebelum klik. Kreator dan brand bisa tetap tumbuh dengan kelangkaan yang jujur dan ritme yang manusiawi. Pembuat kebijakan perlu menggandeng komunitas muda agar pagar etika tidak membunuh kreativitas. Pada akhirnya, perhatian adalah sumber daya terbatas. Pilih apa yang layak mendapatkannya.

Internal link (WordPress)

- Baca juga: Panduan Privasi Digital untuk Pemula → /panduan-privasi-digital/

- Baca juga: Kesehatan Mental & Media Sosial: Toolkit Praktis → /kesehatan-mental-media-sosial/

Referensi: nama sumber + tahun + tautan

- DataReportal – Indonesia (2025): ringkasan statistik digital. https://datareportal.com

- APJII (2024): Survei Internet Indonesia 2024. https://apjii.or.id

- Pew Research Center (2025): Teens, Social Media and Mental Health. https://www.pewresearch.org

- Reuters (2025): Indonesia urges TikTok, Meta to act against harmful content. https://www.reuters.com

- Illouz, Eva (2007/2008): Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism (Polity). https://press.uchicago.edu (ringkasan)

Tinggalkan Balasan